Contents Delivery Network (コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)とは、CDN (Content Delivery Network、コンテント・デリバリー・ネットワーク)を意味する和製英語である。

コンテンツとコンテント

それぞれの意味

- Content (kənˈtent、コンテント)

- 【ITメディア用語】一般に日本でコンテンツと呼ばれている事柄に相当する

- メディア等で運ばれる中身

- [Cambridge Dictionary] Content as a singular noun is uncountable. It means the ideas that are contained in a piece of writing or a film or a speech:

- 【ITメディア用語】一般に日本でコンテンツと呼ばれている事柄に相当する

- Contents (ˈkɑn·tents、コンテンツ)

- 【ITメディア用語】英語ではあまり使われない

- 代表的な使われ方としては、以下

- 目次 (Table of Contents)

- 代表的な使われ方としては、以下

- [Cambridge Dictionary] The contents of a book is the list of chapters or articles or parts that are in the book, with the number of the page they begin on

- 【ITメディア用語】英語ではあまり使われない

ContentとContentsの使い分け(Cambridge Dictionary)

日本語の誤用例

結構あります。「応用情報技術者試験」にもあるのは痛い

- https://www.google.co.jp/search?q=%22Contents%20Delivery%20Network%22&lr=lang_ja

- 2022年3月15日の結果:4,430件

誤用の背景(サマリー)

- 日本人は、明治時代からContentsとContentを混同していた

- 1919年(大正4年)発行、現代新語辞典:Conetntsを「中身」と紹介

- 映画や映像業界では「ソフト」という用語が長らく(80年代?ごろから)使われており、「コンテンツ」という用語は比較的新しい(90年代からの)用語である。

- 使用例:CDソフト、DVDソフト

- 「コンテンツ」がIT分野で使われ始めたのはTOC(Table of Contents、目次)関連であり、これは正しい意味で使われ続けている。

- VTOC (Volume Table Of Contents):磁気ディスク関連、60年代からの用語

- TOC (Table Of Contents):CD関連、80年代からの用語

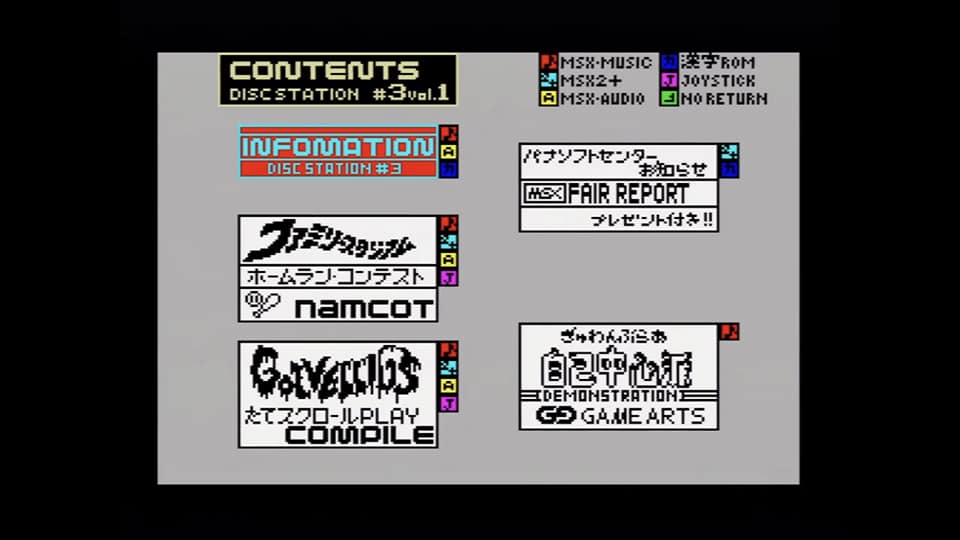

- 80年代には、CD-ROM等の目次をContentsと表記した例がある。英語に疎い一般人がこれ見て、Contentsが「CD-ROMの中身である各種ソフトウェア」を意味すると誤解した可能性が高い。また、この頃、「コンテンツ」という言葉がゲーム開発の場面で日本においても使われいたという証言もある。

- 1989年発行ディスクステーション3号の付録CD-ROM

- そして、IT分野での映画や音楽活用が騒がれた(いわゆるマルチメディア)90年代初頭に、Contentの誤用としての「コンテンツ」がIT・メディア関連の人間から一般に広がり、97年ごろに国内において定着した。

初期の「コンテンツ」使用(誤用)例

- 1919年

- 現代新語辞典

- コンテンツ(Contents)の意味として「目次、内容」をあげている

- https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/933344/46

- 現代新語辞典

- 1992年

- 日経産業新聞4月24日、アップルコンピュータ 武内重親氏

- 90年代は4つのCがキーワードになる。コンピューター、コミュニケーション、コンテンツ、コンシューマーの4Cだ

- 日経産業新聞4月24日、アップルコンピュータ 武内重親氏

- 1994年

- インターネットマガジン10月号

- 1995年

- インターネットマガジン2月号

- 1996年

- 「マルチメディアコンテンツ振興協会」

- 財団法人マルチメディアソフト振興協会から改組

- インターネット白書1996

- https://iwparchives.jp/files/pdf/iwp1996/iwp1996-ch01-01-p022.pdf

- 「Webコンテンツ」という記述がある

- 「マルチメディアコンテンツ振興協会」

日本経済新聞における登場回数

- 1992年

- 1回

- 1993年

- 5回

- 1994年

- 69回

- 調査元

参考

マルチメディア白書

- 1993年から2000年まで発行

- 1995年まで、マルチメディアソフト振興協会

- 1996年以降、マルチメディアコンテンツ振興協会

- 2001年からはデジタルコンテンツ白書となる

要調査:白書内で何時から「コンテンツ」という言葉が使われ始めたのか?

TImeMap(時間軸に着目した新方式の検索エンジン)

Wikipediaでの記述

- https://en.wikipedia.org/wiki/Content

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84

Googleでの期間指定検索

Googleは、文書が作成された日を正確にはとらえられず、使えない。

- 1993年

- 1994年

- 1995

- 1996

ToDo

- 80年代の月刊ASCIIの調査

- ゲーム開発関連で「コンテンツ」という言葉が使われいていた可能性が高い